Источники теплоты при точечной, шовной и рельефной сварке

Нагрев и плавление металла происходят за

счет выделения теплоты на электрических сопротивлениях при прохождении через

них электрического тока. Полное количество теплоты, генерируемое между

электродами за время сварки (![]() ), определяется законом Джоуля—Ленца

), определяется законом Джоуля—Ленца

![]() , (1)

, (1)

где

![]() — мгновенные значения сварочного тока, обычно

меняющиеся в процессе сварки;

— мгновенные значения сварочного тока, обычно

меняющиеся в процессе сварки; ![]() — общее сопротивление металла между электродами в

момент времени

— общее сопротивление металла между электродами в

момент времени ![]() . При сварке двух деталей из одного и того же

металла и равной толщины (см рис.)

. При сварке двух деталей из одного и того же

металла и равной толщины (см рис.)

![]() , (2)

, (2)

где

![]() — собственное активное сопротивление деталей;

— собственное активное сопротивление деталей; ![]() — контактное сопротивление менаду электродом и

деталью;

— контактное сопротивление менаду электродом и

деталью; ![]() — контактное сопротивление между деталями.

— контактное сопротивление между деталями.

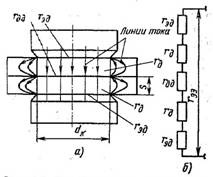

Рис. Электрическое сопротивление зоны сварки:

а — распределение сопротивлений; б — эквивалентная электрическая схема

Условный, изменяющийся в процессе сварки

диаметр контакта (электрод—деталь и деталь—деталь) ![]() равен диаметру рабочей поверхности

равен диаметру рабочей поверхности ![]() . Для электродов с идеальной сферической

поверхностью диаметр контакта значительно изменяется в процессе сварки,

например, в 1,5…2 раза с момента включения до момента выключения тока. Однако

при выполнении большого числа точек на рабочей поверхности этих электродов

образуется плоская площадка, диаметр которой приблизительно равен

. Для электродов с идеальной сферической

поверхностью диаметр контакта значительно изменяется в процессе сварки,

например, в 1,5…2 раза с момента включения до момента выключения тока. Однако

при выполнении большого числа точек на рабочей поверхности этих электродов

образуется плоская площадка, диаметр которой приблизительно равен ![]() , т.е. и в этом случае

, т.е. и в этом случае ![]() . Однако края площадки на электродах с плоской

рабочей поверхностью постепенно скругляются. Таким образом, несмотря на отличие

первоначальной формы указанных типов электродов, наблюдается тенденция к

образованию наиболее устойчивой конфигурации рабочей поверхности, отличающейся

наличием плоской площадки на рабочей части с плавным переходом к наружной

цилиндрической части электрода.

. Однако края площадки на электродах с плоской

рабочей поверхностью постепенно скругляются. Таким образом, несмотря на отличие

первоначальной формы указанных типов электродов, наблюдается тенденция к

образованию наиболее устойчивой конфигурации рабочей поверхности, отличающейся

наличием плоской площадки на рабочей части с плавным переходом к наружной

цилиндрической части электрода.

Сумму сопротивлений ![]() часто называют общим контактным сопротивлением.

часто называют общим контактным сопротивлением.

Для анализа роли в процессе нагрева контактных и собственных сопротивлений удобно представить уравнение (1) в следующем виде:

![]() (3)

(3)

На сопротивления ![]() и

и ![]() в той или иной степени влияют свойства металлов,

форма соединяемых деталей, усилие сжатия, неравномерность нагрева, состояние

поверхности. Разделение сварочного контакта на зоны в значительной мере

условно, так как электрические поля в них взаимосвязаны.

в той или иной степени влияют свойства металлов,

форма соединяемых деталей, усилие сжатия, неравномерность нагрева, состояние

поверхности. Разделение сварочного контакта на зоны в значительной мере

условно, так как электрические поля в них взаимосвязаны.

Всю совокупность факторов не представляется возможным учесть расчетным путем, поэтому во многих случаях прибегают к экспериментальным данным и упрощенным приближенным расчетам.

Обычно составляющие электрических сопротивлений (2) рассматривают в условиях холодного (до включения сварочного тока) и горячего (при протекании сварочного тока) состояний контакта. Холодный контакт мало характерен для сварки. Поэтому большое внимание уделяют горячему контакту (на стадии нагрева) и особенно конечному значению его сопротивления, которое при заданных условиях сварки обычно стабилизируется и определяется в основном собственным сопротивлением деталей. В конце цикла нагрева при высоких значениях давлений (250…600 МПа) и температур роль контактных сопротивлений становится незначительной.